相続のお手続きについて

預金口座の名義人(口座名義人)が亡くなられた場合、相続の手続きを行う必要があります。

ここでは、預金の相続の手続きについて、ご説明いたします。

相続の方法や内容等により必要となる書類が異なる場合がございますので、詳しくはお取引店にご相談ください。

なお、ご来店いただく際は事前にお電話頂けると、ご来店当日にスムーズにご案内できます。

1.相続に関する当金庫のお手続きの流れ

クリックすると詳細が表示されます。

STEP1 お手続きのお申出

お取引店にお電話、またはご来店にてお知らせください。

事前にお電話頂けると、ご来店当日にスムーズにご案内できます。

お取引の内容に応じて、今後のお手続き方法や必要書類等をご案内いたします。

- ※

- ご融資がある場合には、ご融資のある店舗にご相談ください。

STEP2 必要書類のご準備

戸籍謄本、印鑑証明書(相続人全員のもの)および、お申出時に当金庫よりお願いした書類をご準備ください。

必要書類等

- 相続手続依頼書

- 亡くなられた方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本など

- 相続人の戸籍謄本

- 法定相続情報証明制度による「法定相続情報一覧図の写し」

- 相続人の印鑑証明書(ご依頼日時点で発行日から6か月以内のもの)

- 当金庫との取引書類等

- 相続人の実印・取引印

- 遺産分割協議書(遺産分割協議書がある場合)

- 調停書・審判書(遺産分割調停または審判があった場合)

- 遺言書(遺言書がある場合)

詳しくは、以下よりご確認ください。

STEP3 「相続手続依頼書」の作成

相続人全員で当金庫所定様式「相続手続依頼書」の記入をお願いします。

- ※1

- 当金庫所定様式「相続手続依頼書」は、取引店窓口でのお渡し(A3両面)、または上記PDFファイルを印刷(A4両面)してご利用いただけます。

- ※2

- 当金庫所定様式「相続手続依頼書」には、相続人の皆様全員が各自直筆で署名し、各自のご実印を押捺してください。

- ※3

- ご記入事項を訂正される場合は、該当箇所すべてに必ず訂正印をご捺印ください。

- ※4

- ご実印の押捺において、押印欄に「複数捺印」「不鮮明」「重ね押し」場合は受付できませんので、新しい用紙をご使用ください。

- ※5

- 遺言書、家庭裁判所の審判などの事情がある場合は、遺言書・審判書の原本をお持ちになりお取引店の窓口までご来店ください。

STEP4 書類の提出

お取引店へ相続関係書類を提出してください。

- ※

- 関係書類を提出される際には、ご預金等を相続される方の「ご実印」もご持参ください。

ご預金等を相続される方ご本人が来店できない場合は、事前に取引店に連絡してください。

お手続の終了まで日数を要する場合がございます。窓口でご確認ください。

2.相続のお手続が完了するまでのお取引について

(1)お取引内容とお取扱い方法

被相続人(亡くなられた方)のご預金等お引出し、ご入金については、相続手続きが完了するまで、お取扱いできなくなります。

また、下記のお取引の内容につきましては、次のように取扱わせていただきます。

詳しくは窓口へお問い合わせください。

口座振替契約

- 口座振替を停止させていただきます。

振込入金

- 振込でのご入金につきましては、先方の金融機関に連絡のうえ、振込ご依頼人のご指示によりお取扱いいたします。

- 家賃など継続的な振込入金がある場合は、入金指定口座を変更していただくようお願いします。

自動継続式定期預金

- 自動継続式定期預金の満期日が到来しましたら、この定期預金の継続手続は自動的に停止させていただきます。

総合口座取引

- 総合口座取引の通帳を窓口へお持ちください。

- 総合口座普通預金に当座貸越がある場合は、総合口座定期預金と相殺させていただきます。

当座預金取引

- 当座勘定規定にもとづき解約処理をいたします。

- 未使用の手形、小切手を窓口へお持ちくださいますようお願いいたします。

- 未決済の手形、小切手がございます場合はお申し出ください。

- 解約資金は、他のご預金の相続手続時にお支払いいたします。

貸金庫契約

- 開扉のお取扱いは停止いたします。

- 開扉、内容物のお受取り等のお手続きにつきましては、別途依頼書など必要な手続をお願いします。

融資取引

- 融資のお取引につきましては、担当係にお問い合わせください。

その他

- その他ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

(2)残高証明などの発行

被相続人(亡くなられた方)の残高証明書などの発行が必要な場合は、次のとおりお取扱いさせていただきます。

【1】発行のお申出

残高証明書は、相続人、相続人代理人、遺言執行者、相続財産管理人のお申し出により発行いたします。

【2】必要書類

下記の書類をお持ちください。

相続人

- 被相続人が亡くなられたことを確認できる戸籍(除籍)謄本

上記書類の中で相続人であることが確認できない場合は、相続人の戸籍謄本 - 相続人の印鑑証明書

- 残高証明発行依頼書(当金庫所定)

※ご依頼人の実印を押印してください。

相続人代理人

- 被相続人が亡くなられたことを確認できる戸籍(除籍)謄本

上記書類の中で相続人であることが確認できない場合は、相続人の戸籍謄本 - 相続人代理人書類(委任状など)

- 相続人代理人の印鑑証明書

- 残高証明書発行依頼書(当金庫所定)

※相続人代理人の実印を押印してください。

遺言執行者

- 遺言執行者であることがわかる書類(遺言執行者選任の審判書など)

- 遺言執行者の印鑑証明書

- 残高証明発行依頼書(当金庫所定)

※遺言執行者の実印を押印してください。

相続財産管理人

- 相続財産管理人であることがわかる書類(相続財産管理人選任の審判書など)

- 相続財産管理人の印鑑証明書

- 残高証明発行依頼書(当金庫所定)

※相続財産管理人の実印を押印してください。

ご預金等が複数店舗にある場合は、その店舗数分必要となります。

【3】残高証明書発行手数料

残高証明書発行に際しては、当金庫所定の発行手数料をいただきます。

手数料一覧はこちら

3.戸籍謄本について

(1)被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本について

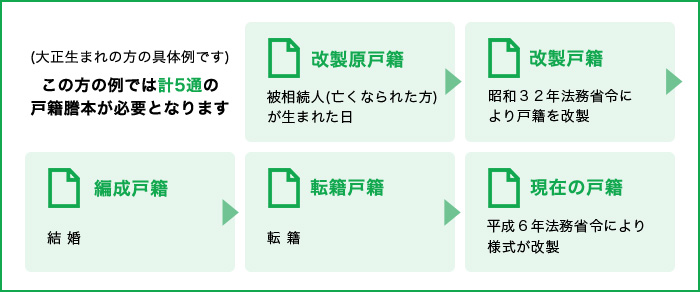

相続人を確認するためには、被相続人(亡くなられた方)が生まれた時から亡くなられ時までの連続した戸籍謄本が必要となります。(一般の戸籍のほかに、改製原戸籍が必要となる場合がありますので下記をご参照ください。)

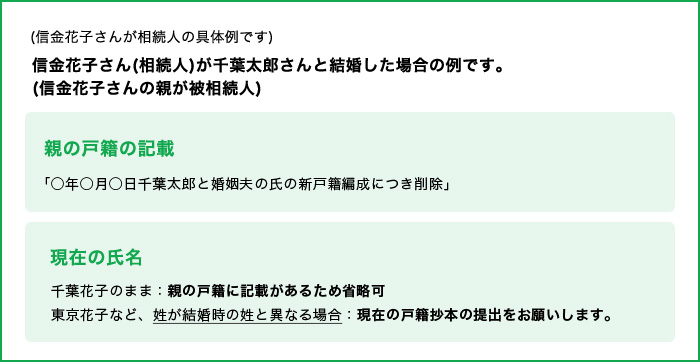

(2)相続人の戸籍謄本について

戸籍抄本(本人部分のみのもの)の提出をお願いします。

ただし、下記に該当する方の場合は提出不要です。

- 被相続人(亡くなられた方)と同一の戸籍にいる方

- 被相続人(亡くなられた方)の戸籍から結婚などで除籍されたが、現在の姓が被相続人(亡くなられた方)の戸籍から確認できる方

(3)戸籍の入手の方法

- 戸籍(本籍地)のある市区町村で入手できます。

- 戸籍(本籍地)のある市区町村が遠隔地の場合は、当該市区町村役場の戸籍担当者の方に郵送による交付方法についてお問い合わせください。

(4)「法定相続情報一覧図」について

上記(1)(2)に代えて、法務局(登記所)が発行する「法定相続一覧図」でも差支えございません。

4.印鑑証明書について

- 相続人全員の方の印鑑証明書の提出をお願いします。

※発行後6か月以内のもの - 海外に居住している方で印鑑証明書が取得できない方は、お取引店にお問い合わせください。

5.その他注意事項

- 相続人の方の中に未成年の方がいる場合は、お取引店にお問い合わせください。

- 遺言書・審判書等がある場合で、相続人全員の署名・捺印がそろわない場合は、遺言書・審判書等の原本をお取引店にお持ちのうえご相談ください。

- 「貸金庫」のご利用がある場合は、事前にお取引店にご連絡をお願いいたします。

相続のご相談はこちら

法律・税務相談ページへ