不正送金被害に遭わないための対策について

昨今、テレビや新聞でインターネットバンキングにおける不正送金について、頻繁に報道されております。

不正送金被害に遭わないために、以下の点につきましてご留意ください。

- 電子証明書の導入

- ワンタイムパスワードの利用

- 総合振込の権限分担

- 振込限度額引下げ

- スパイウェア等のウイルスにご注意

- ウイルス付メールにご注意

- 詐欺メールにご注意

- Eメールアドレスの登録

- フィッシング詐欺にご注意

- サポート詐欺にご注意

- 取引内容の確認

- 利用者番号や暗証番号は厳重に管理してください

- ご利用環境や設定環境に関する注意点

- 不正取引検知時の緊急停止について

- 不正送金の被害に気づいた場合

電子証明書の導入

認証方式にID・パスワード方式をご利用の方は、速やかに電子証明書方式を利用するよう変更の手続きをしてください。

電子証明書方式では電子証明書が格納されたパソコンがないとログインできないため、不正送金の被害に遭いにくくなります。

電子証明書方式で利用しようとした際、「電子証明書が消えてしまいログインができない。」との事例が他金融機関で報告されております。この場合、ご使用のパソコンがウイルスに感染している可能性があります。

本事象が発生した際は当金庫までご連絡ください。

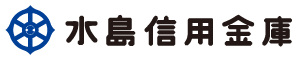

ワンタイムパスワードの利用

「みずしんビジネスバンキング」のセキュリティを強化するためワンタイムパスワード(OTP)を導入しています。

資金移動時に、これまでの利用者確認暗証番号に代わり、入力する暗証番号がその都度変更となるワンタイムパスワードをご利用ください。

- OTPとは一定時間(30秒)ごとに変化する使い捨てパスワードで、万一そのパスワードが第三者に詐取されてしまっても不正な送金被害にあうリスクを低減することができます。

OTPの表示にはスマートフォンのアプリを使用しますので、スマートフォンのご用意とアプリのインストールをお願いいたします。

総合振込の権限分担

総合振込では、振込データの作成と承認を、別の担当者が違うパソコンで行うことを検討してください。

1台のパソコンで処理が完結しないため、パソコンがウイルス等に感染しても、別のパソコンで取引内容を確認することで不正送金の被害に遭いにくくなります。

振込限度額引下げ

管理者の方は、振込限度額を必要最小限に引下げてください。

万一不正送金の被害に遭った時の被害額を軽減できます。

スパイウェア等のウイルスにご注意ください

スパイウェア等のウイルスにより、パソコンから暗証番号(パスワード)や電子証明書などを盗み出したり、信用金庫を装い、不正入力画面を表示させて暗証番号(パスワード)を搾取し、お客さまになりすまして、口座から不正に預金を引き出す被害が発生しております。

本被害に遭われぬよう以下の点にご注意のうえ、本サービスをご利用いただきますようお願いいたします。

ウイルスとは、パソコンに入り込み勝手にデータを破壊したり、データの内容を変えたりといった意図しない行動をパソコンに起こさせるプログラムのことです。スパイウェアは、外部からパソコンに入り込み、利用者番号や暗証番号(パスワード)等の大切な情報を盗み出して、外部に送信してしまうウイルスの一種です。

- 信用金庫を装い、不正なパスワード入力画面を表示するウイルスが確認されております。画面に少しでも不審な点がございましたら、セキュリティソフトでウイルスチェックを行ってください。

パソコンにセキュリティソフトを導入していただくとともに、最新の状態に更新したうえでご利用ください。また、当金庫が指定するウイルス対策ソフトを導入してください。

セキュリティ対策ソフトと、インターネットバンキング専用セキュリティ対策ソフト「Rapport (ラポート)」を併用してください。

「Rapport」は無料で利用できます。- 定期的にウイルスチェックを行ってください。

パソコンの基本ソフト (OS) 、インターネット閲覧ソフト (ブラウザ) は、ご利用推奨環境に合致するものを使用し、Windows Updateにより修正プログラムをインストールし常に最新の状態を保ってください。

最新の状態を保っていなかったり、サポートの終了したOSやブラウザを使用していると、セキュリティ脆弱性が修正されません。これが原因で不正送金の被害に遭う場合があります。

OS・ブラウザだけでなく、パソコンにインストールされた他のソフトにもセキュリティ脆弱性があります。修正プログラムが提供されたら、速やかにインストールしてください。

特に次のソフトのセキュリティ脆弱性は狙われやすいので注意してください。

- Adobe Reader

- Adobe Flash Player

- Java

-

身に覚えのないメールは開かないでください。振込みやパスワードの変更等を行った際に送信されるメールや、信用金庫からのお知らせのメールには、電子署名が付いています。

[Eメール発信元アドレス]

hib_shinkin@ssc.facetoface.ne.jp

[電子署名の確認方法はこちら]

- 不審なホームページにアクセスしたり、不審なホームページからソフトをダウンロードしないでください。

- 身に覚えのないCD-ROMが送られてきた場合は、CD-ROMをパソコンで読み込まないようご注意ください。

- インターネットバンキングを利用するパソコンでは、ファイル共有ソフト(winny、share等)を利用しないでください。

インターネットバンキングマルウェアに感染させるウイルス付メールにご注意

昨今、インターネットバンキングマルウェアの感染拡大を図るウイルス付メールが大量に送信されています。

これらのウイルス付メールの添付ファイルを開き、インターネットバンキングマルウェアに感染すると、パスワード等が窃取されることなどにより、インターネットバンキングの不正送金などの犯罪の被害にあうおそれがあります。

添付ファイルの開封を促したり、リンク先のサイトの閲覧を促すような不審なメールには十分ご注意ください。

詐欺メールにご注意

メールやショートメッセージ(SMS)を送信し、フィッシングサイト(詐欺サイト)に誘導し、インターネットバンキングの利用者番号や暗証番号(パスワード)を盗み取り、不正な振込みが行われる事案が発生しております。

当金庫からお客さまにメールやショートメッセージ(SMS)を送信し、利用者番号、暗証番号(パスワード)を入力するサイトに誘導することはありません。そのようなメールやショートメッセージ(SMS)は詐欺メールですので、絶対に入力しないようにお願いいたします。

詐欺メールの情報については、日本サイバー犯罪対策センターのホームページで提供されておりますので、定期的にご確認ください。

Eメールアドレスの登録

資金移動操作完了時にEメールでお知らせしています。不正利用を早期発見するために、利用者Eメールアドレスを登録してください。

利用者Eメールアドレス及び管理者Eメールアドレスに変更があった場合は、登録し直してください。

フィッシング詐欺にご注意ください

フィッシング詐欺により、お客さまから暗証番号(パスワード)などを不正に取得し、お客さまになりすまして、お客さまの口座から不正に預金を引き出す被害が発生しております。

被害に遭われぬよう以下の点にご注意のうえ、本サービスをご利用いただきますようお願いいたします。

フィッシング詐欺とは、金融機関などを装った電子メールを送り、金融機関などに似せたホームページ(偽サイト)へ誘導して、利用者番号や暗証番号(パスワード)などの重要情報を入力させて詐取する行為です。

- 当金庫はメールにてお客さまの暗証番号(パスワード)などの問い合わせはいたしません。

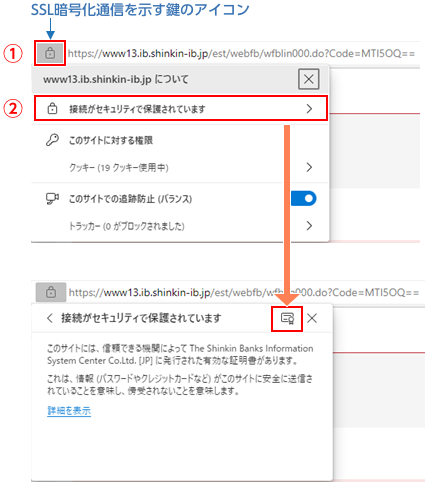

身に覚えのないメールは開かないようにご注意ください。 - 利用者番号や暗証番号(パスワード)を入力するページは、ブラウザに鍵のマークを表示しております。鍵のマークをクリックし、証明書が以下のとおりになっていることをご確認ください。

- 利用者番号や暗証番号(パスワード)を入力するページは、アドレスバーに鍵のアイコンを表示しております。鍵のアイコンをクリックし、「証明書の表示」をクリックし、証明書が以下のとおりになっていることをご確認ください。

① 発行先:電子証明書方式でご利用の方:「www14.ib.shinkin-ib.jp」ID・パスワード方式でご利用の方:「www15.ib.shinkin-ib.jp」② 発行者:「DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA」③ 有効期間:有効期間内であること

① 発行先:電子証明書方式でご利用の方:「www14.ib.shinkin-ib.jp」ID・パスワード方式でご利用の方:「www15.ib.shinkin-ib.jp」② 発行者:「DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA」③ 有効期間:有効期間内であること

サポート詐欺にご注意ください

令和4年9月~11月にかけて、他信用金庫でインターネットバンキングをご利用のお客さまがいわゆるサポート詐欺による被害を受けたとの情報がありました。

サポート詐欺とはインターネットを閲覧中に「ウイルスに感染しました」や「個人情報が漏えいしています」などの警告画面を表示し、問題解決のため表示された電話番号などに連絡するよう促し、有償サポートやセキュリティソフトの契約を迫る手口です。

インターネットバンキングご利用のお客さまは犯人に誘導され自らIBを操作し必要のない料金を支払う被害に遭う恐れがあります。

この犯罪は、IBの不正送金とは異なりお客さまが自ら送金操作をしているためシステムで対策できず、お客さまご自身がサポート詐欺に気づくことが未然に防ぐ方法です。

警告画面が表示されても、画面の指示に安易に従わないでください。

記載されている電話番号に電話をかけたり、犯人側が要求するソフトのダウンロードやインストールをしないでください。

警告画面が消せない場合は、ブラウザを強制終了するかパソコンを再起動してください。

取引内容の確認

取引履歴照会や入出金明細照会により、不審な取引きが発生していないか定期的に確認してください。

万一不正送金の被害に遭った場合に、被害の拡大を防ぐことができます。

利用者番号や暗証番号(パスワード)は厳重に管理してください

利用者番号や暗証番号(パスワード)は、本人確認するうえで非常に重要な情報です。次の点に注意して、管理していただきますようお願いいたします。

- 暗証番号(パスワード)は第三者に絶対に教えないでください。警察官や当金庫職員であっても、お客さまに暗証番号(パスワード)をおたずねすることはございません。

- 暗証番号(パスワード)は推測されにくいものにしてください。同一数字、連続数字、生年月日、自動車のナンバー、電話番号、氏名、自宅の住所等から推測される内容はお控えください。

- 暗証番号(パスワード)は適宜変更してください。

- 利用者番号や暗証番号(パスワード)をメモ等に残したり、Webメール上のフォルダやパソコン内に電子ファイルで保存しますと、盗まれるおそれがありますのでご注意ください。

- 利用者番号や暗証番号(パスワード)はクラウドサービスに保存しますと、クラウドサービスへの不正アクセスにより盗まれる恐れがありますのでご注意ください。

- パソコンを破棄する際は、専用ソフト等を使用してパソコン内のデータを完全に消去することを推奨します。

- 他のサイト等で使用している暗証番号(パスワード)をインターネットバンキングでも使用する等の使い回しを行わないでください。

- 暗証番号(パスワード)の入力時には、キーボードからの直接入力は避けて、ソフトウェアキーボードを利用してください。

ご利用環境や設定環境に関する注意点

インターネットバンキングをご利用になる環境について、以下の点に注意して本サービスをご利用いただきますようお願いいたします。

- 本サービスをご利用になるパソコンは可能な限り利用目的をインターネットバンキングに限定してください。

- 不特定多数の方が利用できるパソコンは、セキュリティ上の危険があるので、インターネットカフェなどでの本サービスの利用はお控えいただくことを推奨します。

- 無線LANを使用する場合は必ず暗号化設定されたものをご使用ください。

- パソコン未使用時は電源を切断することを推奨します。

- 駅や空港など誰もが利用できる公衆無線LANでのインターネットバンキング利用は、通信を他人にのぞき見されたり、IDやパスワードを詐取することを目的とする犯罪者が展開しているアクセスポイントへ接続されてしまう危険性がありますので、お控えください。

- 振込限度額を必要最低限の金額に設定することを推奨します。

不正取引検知時の緊急停止について

お客さまの財産を守るため、インターネットバンキング不正取引を検知した場合、お客さまのインターネットバンキングでのお取引きを停止させていただきます。

何卒ご理解、ご協力をお願いいたします。

- 全ての不正取引を検知できるものではありません。お客さまにおかれましても、このページを参考に、セキュリティ対策をお願いいたします。

- 緊急停止した場合、お客さまへ連絡させていただきます。誤検知の場合もありますので、不正取引でない場合は、その旨お取引店にお伝えください。

- 夜間・休日に不正取引を検知した場合、お客さまへの連絡は原則として翌営業日になります。

不正送金の被害に気づいた場合

速やかにお取引店にご連絡ください。

また、お近くの警察署にもお届けください。

以上